如何自我检查发现乳腺纤维瘤的迹象时间:2025-09-10 17:14 来源:乳腺专科医院

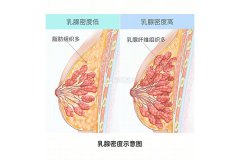

乳腺纤维瘤是青年女性最常见的乳腺良性肿瘤,好发于20-35岁人群,其发生与雌激素水平波动密切相关。尽管恶变率极低(约0.12%-0.3%),但早期通过自我检查发现异常迹象,结合医学评估,可有效避免漏诊或过度治疗。以下从检查时机、方法、异常迹象识别及后续处理四方面进行规范阐述。

一、自我检查的最佳时机

月经周期影响

雌激素水平在月经前升高,可能导致乳腺组织充血、水肿,掩盖肿块特征。

推荐时间:月经结束后第7-10天(雌激素水平最低,乳腺组织最松弛),此时触诊准确性最高。

特殊人群调整

绝经后女性:可固定每月同一日期(如每月1日)进行检查。

孕期/哺乳期女性:因激素水平持续升高,建议缩短检查间隔至每2周1次,并观察肿块是否随激素变化快速增大。

二、规范自我检查步骤

第一步:视觉观察(站立位)

环境准备:面对镜子,双手自然下垂,观察乳房对称性、皮肤颜色及形态。

异常表现识别:

大小不对称:单侧乳房明显增大或缩小(需排除哺乳期正常变化)。

皮肤改变:局部凹陷(“酒窝征”)、橘皮样粗糙、红肿或溃疡。

乳头异常:内陷、偏移、溢液(尤其血性或脓性液体)。

第二步:触诊检查(分三种体位)

体位1:站立位(手臂上举)

手法:

右手检查左乳,左手检查右乳,食指、中指、无名指并拢,用指腹(非指尖)以画圈方式轻压乳房。

检查范围:从乳头向外螺旋式移动,覆盖整个乳房及腋窝区域。

重点区域:

外上象限(乳腺纤维瘤最常见部位,占70%)。

腋窝与乳房交界处(淋巴结聚集区)。

体位2:站立位(手臂下垂)

手法:

双手叉腰,身体微微前倾,利用乳房自然下垂的张力,重复上述触诊动作。

目的:发现站立时因重力作用更易暴露的肿块。

体位3:平卧位(肩部垫枕)

手法:

仰卧,肩下垫薄枕使胸部平坦,同侧手臂上举过头,对侧手重复触诊。

优势:平卧时乳腺组织分散,可发现深部或较小的肿块。

三、乳腺纤维瘤的典型自我检查迹象

1. 肿块特征

形态:圆形或椭圆形,边界清晰如“硬币嵌入面团”,与周围组织无粘连。

质地:韧如“橡皮球”,表面光滑,按压时无压痛(与乳腺增生结节的柔软、压痛形成对比)。

活动度:可随手指推动在乳腺内自由滑动(“滑动征”阳性)。

生长速度:多数缓慢增长(年均直径增加<2mm),但孕期或长期服用避孕药者可能短期迅速增大。

2. 伴随迹象(少见但需警惕)

乳头溢液:单侧单孔清亮或淡黄色液体,挤压乳房时更易出现(血性溢液需立即就医)。

皮肤牵拉:巨大纤维瘤(直径>5cm)可能引起局部皮肤凹陷,但无红肿或溃疡。

腋窝肿块:极少数情况下,肿块压迫淋巴管可导致同侧腋窝淋巴结肿大(质地软、活动度好)。

四、发现异常后的处理流程

1. 记录异常细节

使用手机拍照或绘制乳房示意图,标注肿块位置、大小(用硬币或尺子对比)、质地及活动度。

记录伴随症状(如疼痛、溢液颜色、发生时间)。

2. 及时就医评估

首选检查:乳腺超声(无创、无辐射,可清晰显示肿块边界、包膜及血流信号)。

补充检查:

40岁以上女性或超声结果模糊者:加做乳腺X线(钼靶)检查。

复杂病例:乳腺MRI或穿刺活检(确诊金标准)。

3. 随访与干预

低风险人群(肿块<3cm、无症状、超声BI-RADS 3类):每6-12个月复查超声。

高风险人群(肿块>3cm、快速增大、有乳腺癌家族史):建议手术切除,病理确诊。

五、自我检查的注意事项

避免误区:

不要用指尖抓捏乳房(易将正常腺体误认为肿块)。

勿因肿块无痛而忽视(乳腺癌早期也可能无疼痛)。

生活方式配合:

避免滥用含雌激素的保健品(如蜂王浆、雪蛤)。

保持BMI<24,每日有氧运动30分钟以上(降低激素水平波动风险)。

总结:规范自我检查需结合视觉观察与系统触诊,重点识别无痛性、活动度好的圆形肿块。发现异常后,应通过医学影像及病理检查明确性质,避免过度焦虑或延误治疗。定期自我检查与专业筛查相结合,是早期发现乳腺疾病的关键。

相关资讯Health information

-

- 治疗乳腺纤维瘤的几种常见方法是哪

乳腺纤维瘤作为女性乳腺疾病中的一种常见良性肿瘤,其治疗方法多样,根据患者的具体情况和瘤体的大小、位置等...

- 治疗乳腺纤维瘤的几种常见方法是哪

-

- 乳腺纤维瘤在临床上是非常多见的

乳腺纤维瘤疼痛怎么回事呢?乳腺纤维瘤在临床上是非常多见的,属于良性肿瘤,好发于青年女性,与患者体内性激素...

- 乳腺纤维瘤在临床上是非常多见的

-

- 乳腺纤维瘤手术适应症状有哪些

乳腺纤维瘤是一种常见的乳腺良性肿瘤,由腺上皮和纤维组织两种成分混合组成的,与患者体内性激素水平失衡有关...

- 乳腺纤维瘤手术适应症状有哪些

-

- 乳腺纤维腺瘤术后怎么避免复发

乳腺纤维腺瘤是一种常见的乳腺良性肿瘤,手术切除是常用的治疗方法。然而,术后复发是一个需要关注的问题。为...

- 乳腺纤维腺瘤术后怎么避免复发

-

- 乳腺纤维瘤治疗注意事项是什么

乳腺纤维瘤是乳腺常见的良性肿瘤,对于确诊的患者来说,除了选择合适的治疗方法外,还需注意一些治疗过程中的...

- 乳腺纤维瘤治疗注意事项是什么