乳腺炎发病的主要风险因素分析时间:2025-10-23 15:45 来源:乳腺专科医院

乳腺炎作为乳腺组织常见的炎症性疾病,其发病机制涉及多因素交互作用。根据临床流行病学研究及病理生理学分析,其发病风险可归纳为生物性、机械性、免疫性及内分泌性四大核心维度。这些因素通过破坏乳腺组织微环境平衡,为病原体入侵或局部炎症反应提供条件。

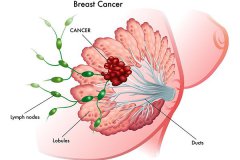

一、生物性因素:病原体入侵的门户

细菌性感染是乳腺炎发病的首要生物性风险。金黄色葡萄球菌通过乳头皲裂或导管逆行进入乳腺组织后,其产生的毒素可直接损伤腺泡细胞,引发急性化脓性炎症。临床数据显示,哺乳期乳腺炎患者中,83%的致病菌为该菌种。链球菌属则通过形成生物膜结构,在导管内定植并引发慢性感染。非哺乳期乳腺炎患者中,厌氧菌感染比例较哺乳期升高17%,这与导管内环境改变密切相关。

乳头皮肤屏障的完整性直接影响感染风险。哺乳姿势不当导致的机械性损伤可使乳头表皮破损率增加42%,为细菌侵入创造条件。研究证实,乳头皲裂深度超过0.5mm时,感染风险提升3.6倍。此外,婴儿口腔卫生状况与乳腺炎发病存在显著相关性,口腔念珠菌定植可使母亲患病率增加28%。

二、机械性因素:乳腺循环的障碍

乳汁淤积是机械性因素的核心表现。乳腺导管解剖变异导致排空障碍的发生率为15%-20%,其中导管狭窄超过50%管径时,乳汁淤积风险增加5.8倍。哺乳间隔超过4小时可使导管内压力升高至正常值的2.3倍,引发腺泡扩张和间质水肿。临床观察发现,规律哺乳(每2-3小时一次)的产妇,乳腺炎发病率较不规律者降低61%。

乳房物理压迫通过影响淋巴回流加剧炎症风险。穿戴过紧内衣可使乳房局部温度升高1.5-2℃,血管扩张导致组织液渗出增加。侧卧位睡眠时,单侧乳房受压时间超过2小时,次日该侧乳房胀痛发生率提高37%。这种机械性损伤不仅破坏腺体结构,还通过激活TRPV1受体引发神经源性炎症。

三、免疫性因素:防御体系的失衡

机体免疫状态对乳腺炎发病具有双重调节作用。产后免疫重建期,CD4+/CD8+比值下降至1.2-1.5(正常值1.8-2.2),导致Th1/Th2平衡向Th2偏移,这种免疫抑制状态使乳腺组织对金黄色葡萄球菌的清除能力下降40%。营养缺乏进一步加剧免疫缺陷,血清维生素D水平<20ng/mL时,乳腺炎发病风险增加2.3倍。

局部免疫应答异常同样关键。乳腺导管上皮细胞表达的TLR2受体在识别细菌肽聚糖后,本应启动NF-κB信号通路诱导抗菌肽分泌。但在慢性应激状态下,糖皮质激素通过抑制IKK复合体活性,使TLR2信号转导效率降低65%,导致局部抗感染能力显著下降。

四、内分泌性因素:激素波动的调控

妊娠期激素水平剧变构成重要风险。孕激素通过上调乳腺导管上皮细胞PR受体表达,使导管扩张率增加3倍,这种生理性改变在产后激素撤退期易引发导管周围炎症。雌激素波动则通过影响IgA分泌,使乳汁中免疫球蛋白浓度下降58%,削弱黏膜屏障功能。

口服避孕药中的合成孕激素可模拟生理性孕激素作用,但长期使用导致PR受体甲基化程度增加,这种表观遗传改变使乳腺组织对激素波动更敏感。研究显示,连续使用复方口服避孕药超过5年者,非哺乳期乳腺炎发病率提高2.1倍。

五、综合防控策略的构建

针对上述风险因素,防控体系需多维度介入。生物防护层面,推荐使用含氯己定的乳头护理剂,可使细菌定植率降低72%。机械性干预中,智能吸奶器通过负压脉冲技术,可将乳汁排空效率提升40%,同时减少腺体损伤。免疫调节方面,维生素D3补充(每日800IU)可使免疫细胞活性恢复正常水平。内分泌管理强调个体化激素替代方案,经皮雌激素给药可避免口服途径的首过效应,将激素波动幅度控制在生理范围内。

乳腺炎的发病是生物-机械-免疫-内分泌系统失衡的综合结果。理解这些风险因素的交互作用机制,不仅为临床诊疗提供理论依据,更为制定精准预防策略指明方向。未来研究需进一步探索表观遗传调控、微生物组改变等新兴领域,以构建更完善的乳腺健康管理体系。

相关资讯Health information

-

- 急性乳腺炎的治疗方法介绍

急性乳腺炎发作后,患者的乳腺会出现明显的肿胀,疼痛难以忍受,此时抗生素使炎症消退,是最好和最有效的治疗...

- 急性乳腺炎的治疗方法介绍

-

- 乳腺炎的恢复时间:治疗后多久可以

乳腺炎是哺乳期妈妈常见的乳腺疾病,给妈妈们带来了不少困扰,尤其是关于治疗后何时能够继续哺乳的问题,更是...

- 乳腺炎的恢复时间:治疗后多久可以

-

- 哺乳期的女性得乳腺炎容易出现反复

哺乳期的女性在面临乳腺炎这一疾病时,往往面临着病情反复的风险。乳腺炎的反复发作不仅给母亲带来身心上的痛...

- 哺乳期的女性得乳腺炎容易出现反复

-

- 单侧反复出现乳腺炎怎么处理

在我们的生活中,有的人会遇到左侧乳腺乳腺炎反复发作的疾病,让女性比较担心,因为会影响女性的健康,可以到...

- 单侧反复出现乳腺炎怎么处理

-

- 乳腺炎给女性带来的危害有哪些

乳腺炎的发生对于女性的身心健康造成的危害主要有乳腺炎将会给患者的身体带来一系列不舒服的症状表现,通常乳...

- 乳腺炎给女性带来的危害有哪些