如何识别急性乳腺炎的征兆时间:2025-10-23 15:54 来源:乳腺专科医院

急性乳腺炎作为哺乳期女性常见的感染性疾病,其早期识别对控制病情进展、减少并发症具有关键意义。数据显示,若能在发病24小时内启动规范治疗,乳腺脓肿形成率可降低63%,而延迟诊断超过48小时者,手术干预风险增加3.2倍。因此,掌握急性乳腺炎的典型征兆,建立"症状-体征-检查"三位一体的识别体系,是保障乳腺健康的核心环节。

局部症状:疼痛与红肿的预警信号

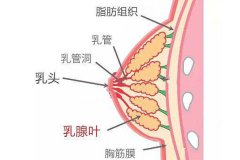

乳腺区域出现持续性胀痛是首发症状,疼痛程度随病情进展逐渐加重,可放射至腋窝或肩背部。触诊时可见乳房皮肤温度升高,局部皮肤呈现"橘皮样"改变或红斑,红斑边界多不清晰,按压后褪色时间延长。当炎症累及乳管时,可触及条索状硬结,沿乳管走行方向分布,硬结直径通常>2cm且质地坚韧。

全身表现:感染引发的系统反应

体温升高是全身感染的重要标志,多数患者表现为弛张热(体温波动于38.5-40℃之间),少数可出现稽留热(持续>39℃超过24小时)。伴随症状包括寒战、乏力、头痛等毒血症表现,实验室检查可见白细胞计数>12×10⁹/L,中性粒细胞比例>85%,C反应蛋白(CRP)>50mg/L。当出现脉搏细速(>100次/分)、呼吸急促(>20次/分)时,需警惕脓毒症风险。

乳汁异常:乳管阻塞的直接证据

乳汁性状改变是诊断的关键线索。正常乳汁呈乳白色或淡黄色,急性乳腺炎时乳汁可变为淡粉色、血性或脓性,伴有特殊腥臭味。乳汁排出不畅表现为哺乳后乳房仍胀满,乳管开口处可见黄色颗粒状分泌物堵塞。通过超声检查可发现乳管扩张(直径>3mm),内见低回声絮状物,这是乳管阻塞的典型影像学表现。

体征演变:从充血到脓肿的进程

炎症初期表现为局部皮肤充血,触诊有压痛但无波动感。随着病情发展,48小时内可出现皮肤水肿,指压凹陷恢复时间>5秒。当触及波动感或超声提示无回声区时,提示已形成乳腺脓肿。此时需行细针穿刺抽吸,若抽出脓液应立即进行细菌培养+药敏试验,为抗生素选择提供依据。

鉴别要点:与类似疾病的区分

需与炎性乳腺癌相鉴别,后者表现为皮肤"酒窝征"或"卫星结节",无明确发热史,乳腺钼靶可见沙粒样钙化。与乳腺囊性增生症区分时,后者疼痛与月经周期相关,超声显示囊肿边界清晰、后方回声增强。对于非哺乳期乳腺炎,需排除肉芽肿性乳腺炎(病理见上皮样肉芽肿)及结核性乳腺炎(PPD试验阳性)。

预防性监测:高危人群的自我管理

乳头皲裂是重要诱因,哺乳后应常规涂抹羊毛脂乳膏预防。保持正确哺乳姿势,确保婴儿含接乳头及大部分乳晕。每次哺乳后用生理盐水清洁乳头,避免使用酒精等刺激性消毒剂。定期进行乳腺自我检查,每月月经结束后7天进行,采用"触诊法"(平卧位,手指并拢轻压乳腺)及"视诊法"(对镜观察乳房对称性)。

急性乳腺炎的早期识别是集症状感知、体征判断与辅助检查于一体的系统工程。从局部疼痛到全身感染,从乳汁异常到影像学改变,每个环节都蕴含诊断线索。建立"每日自查-每周触诊-每月超声"的三级监测体系,配合规范的哺乳卫生管理,可显著降低急性乳腺炎的发生率。当出现上述任一征兆时,应立即停止患侧乳房哺乳,用吸奶器排空乳汁,并24小时内就诊乳腺专科,这是避免病情恶化的关键措施。

相关资讯Health information

-

- 做完浆细胞乳腺炎手术后要注意什么

对于女性来说患上乳腺炎是非常可怕的,尤其是出现了浆细胞乳腺炎疾病的时候,情况更加严重,为此在平时的日常...

- 做完浆细胞乳腺炎手术后要注意什么

-

- 女性预防乳腺炎疾病的五类食物

在现实生活中,一些女性朋友会患上乳腺炎,对她们身心的伤害很大,或多或少会影响她们的日常生活和工作,所以...

- 女性预防乳腺炎疾病的五类食物

-

- 哺乳期有乳腺炎可以喂奶吗

首先,乳腺炎是发生于乳房组织的感染和炎症,通常发生在哺乳期间,可能伴随乳房疼痛、红肿、硬块、发热以及乳...

- 哺乳期有乳腺炎可以喂奶吗

-

- 乳腺炎后乳汁淤积的预防与处理

乳腺炎是哺乳期妇女常见的乳腺疾病,而乳汁淤积则是乳腺炎发生和复发的重要原因之一。乳腺炎后,如何有效预防...

- 乳腺炎后乳汁淤积的预防与处理

-

- 乳腺炎怎么预防最有效日常护理要点

乳腺炎是女性乳腺常见疾病,多见于哺乳期女性,但非哺乳期女性也可能因特定因素患病。它不仅会给患者带来身体...

- 乳腺炎怎么预防最有效日常护理要点