乳腺增生手术会影响哺乳功能吗?时间:2025-09-09 16:40 来源:乳腺专科医院

乳腺增生是女性常见的乳腺疾病,主要表现为乳腺组织导管和乳小叶在结构上的退行性病变及进行性结缔组织生长,其发病与内分泌激素失调密切相关。对于症状严重或存在癌变风险的乳腺增生患者,手术可能是必要的治疗手段。然而,许多患者尤其是育龄期女性,常担忧手术是否会影响未来的哺乳功能。本文将从手术范围、术后恢复、药物影响及个体差异等方面,系统分析乳腺增生手术对哺乳功能的影响。

一、手术范围:决定哺乳功能的核心因素

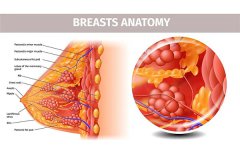

乳腺增生手术的核心目标是切除过度增生的腺体组织、结节或可疑病变区域。哺乳功能的维持依赖于乳腺导管系统的完整性和乳腺腺泡的分泌功能。若手术范围较小,仅切除局部增生组织且未损伤主导管或主要腺泡,通常不会显著影响哺乳功能。例如,单侧乳腺小范围切除术后,对侧乳腺仍可正常分泌乳汁,满足哺乳需求。

然而,若手术范围较大,涉及多条乳腺导管或广泛腺体切除,可能导致乳汁分泌减少或乳汁排出受阻。乳腺内约有15-20条主导管,若术中切断多条主导管,乳汁可能无法顺利输送至乳头,引发积乳、乳腺炎甚至乳腺脓肿。此外,大范围切除可能破坏乳腺腺泡的分泌功能,导致乳汁分泌量不足。

临床案例:某患者因双侧乳腺多发性结节行双侧乳腺区段切除术,术中切除范围较大,术后出现乳汁分泌量显著减少,需通过混合喂养满足婴儿需求。

二、术后恢复:影响哺乳功能的间接因素

术后恢复质量是影响哺乳功能的重要间接因素。若术后伤口愈合良好,无感染、血肿等并发症,乳腺组织可逐步恢复功能,哺乳能力通常不受影响。反之,若术后出现以下情况,可能间接影响哺乳:

感染:术后感染可能导致乳腺组织炎症反应,影响腺泡分泌功能,甚至引发乳腺导管狭窄或闭锁。

血肿:术后血肿可能压迫乳腺导管,导致乳汁排出受阻,引发积乳。

瘢痕形成:术后瘢痕可能牵拉乳腺导管,导致乳汁排出不畅,尤其在瘢痕体质患者中更为常见。

预防措施:术后需严格遵循医嘱,保持伤口清洁干燥,避免剧烈运动,定期复查以监测恢复情况。若出现红肿、疼痛、发热等感染症状,需及时就医。

三、药物影响:哺乳期的特殊考量

术后药物使用是影响哺乳功能的另一关键因素。若术后需使用抗生素、镇痛药或抗增生药物,需评估药物是否通过乳汁分泌及对婴儿的安全性。例如:

四环素类抗生素:可能通过乳汁分泌,影响婴儿牙齿和骨骼发育,哺乳期需避免使用。

他莫昔芬:用于乳腺增生术后辅助治疗,可能抑制乳汁分泌,哺乳期需慎用。

布洛芬:短期使用通常安全,但长期大量使用可能影响婴儿胃肠道功能。

建议:术后若需用药,应告知医生处于哺乳期,优先选择对婴儿影响小的药物,并严格遵循医嘱调整用药剂量和疗程。

四、个体差异:不可忽视的生理因素

个体差异是影响哺乳功能的重要因素。不同患者的乳腺解剖结构、手术耐受性及恢复能力存在显著差异。例如:

乳腺导管分布:部分患者乳腺导管分支较多,即使术中切断部分导管,剩余导管仍可维持乳汁输送。

腺泡储备功能:年轻患者腺泡储备功能较强,术后恢复较快,哺乳能力受影响较小。

心理状态:术后焦虑、抑郁等负面情绪可能通过神经内分泌途径抑制乳汁分泌,需加强心理疏导。

案例分享:某30岁患者因单侧乳腺增生行区段切除术,术后心理压力较大,出现乳汁分泌减少,经心理干预后乳汁分泌量逐渐恢复。

五、临床建议:科学评估与个体化决策

术前评估:术前需通过乳腺超声、钼靶或MRI明确病变范围,评估手术必要性及对哺乳功能的潜在影响。对于育龄期女性,应优先选择微创或保乳手术,尽量保留乳腺功能。

术中操作:术中应精细操作,避免损伤主导管和主要腺泡,必要时可使用亚甲蓝等染料标记导管位置,降低损伤风险。

术后管理:术后需定期复查乳腺超声,监测导管通畅性和腺泡分泌功能。若出现乳汁分泌减少或积乳,可通过热敷、按摩或吸奶器辅助排乳。

哺乳指导:对于术后哺乳的患者,需指导其正确哺乳姿势和频率,避免乳汁淤积,同时加强营养支持,促进乳汁分泌。

六、结论:多数患者可正常哺乳,但需个体化评估

乳腺增生手术对哺乳功能的影响取决于手术范围、术后恢复、药物使用及个体差异等多重因素。多数情况下,若手术范围较小且术后恢复良好,患者可正常哺乳。然而,对于手术范围较大或存在高危因素的患者,需密切监测哺乳功能,必要时采取辅助措施。最终决策应基于医生的专业评估和患者的个体需求,确保母婴健康与安全。

相关资讯Health information

-

- 女性乳腺增生有什么治疗方法

乳腺增生是女性常见的一种乳腺疾病,主要表现为乳房疼痛、肿块等症状,给女性的生活带来了一定的困扰。针对乳...

- 女性乳腺增生有什么治疗方法

-

- 中年妇女是属于乳腺增生的高发人群

中年妇女是属于乳腺增生的高发人群。乳腺增生是一种女性常见的乳腺疾病,其发病率逐年上升,给中年女性的健康...

- 中年妇女是属于乳腺增生的高发人群

-

- 乳腺增生会有什么症状表现

乳腺增生会有什么症状表现?如果女性朋友乳腺部位发生疼痛的话,或者是出现乳腺肿块的大多数情况下都是患有了乳...

- 乳腺增生会有什么症状表现

-

- 预防乳腺增生的方法有哪些

有不少乳腺增生的朋友们,在来月经之前会有乳房胀痛的症状,还有一些朋友们会发现脾气变得非常的暴躁,而且还...

- 预防乳腺增生的方法有哪些

-

- 乳腺增生自我按摩的操作手法推荐

乳腺增生自我按摩的操作手法推荐?乳腺增生是女性中比较常见的疾病,虽然这种疾病每个阶段的症状都有所不同,但...

- 乳腺增生自我按摩的操作手法推荐