乳腺增生的发病原因与高危人群分析时间:2025-07-06 16:01 来源:乳腺专科医院

乳腺增生是女性乳腺最常见的良性疾病,本质是乳腺组织在雌激素与孕激素周期性调节失衡下,出现的过度增生与复旧不全。据世界卫生组织(WHO)统计,全球约60%-80%的女性在一生中会经历乳腺增生,我国城市女性患病率更是高达70%以上,且呈年轻化趋势(25-35岁发病率上升30%)。尽管多数为生理性改变,但长期未干预可能增加乳腺癌风险(约1.5-3倍)。本文从内分泌、遗传、环境及生活方式等多维度解析乳腺增生的发病机制,并系统梳理高危人群特征,为女性提供精准预防策略。

一、乳腺增生的核心发病原因:激素失衡与组织反应异常

乳腺增生的发生是内分泌紊乱与乳腺组织敏感性增高共同作用的结果,核心机制可归纳为以下四类:

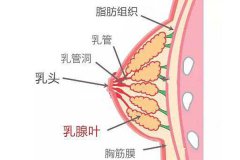

1. 雌激素相对或绝对过剩:刺激乳腺导管过度扩张

雌激素分泌过多:

卵巢功能亢进:如多囊卵巢综合征(PCOS)患者卵巢持续分泌过量雌激素,导致乳腺导管上皮细胞增殖活跃。

外源性雌激素摄入:长期使用含雌激素的保健品(如蜂王浆、雪蛤)、避孕药或激素替代疗法(HRT),可能打破体内激素平衡。

孕激素分泌不足:

黄体功能不全:排卵后黄体分泌的孕激素减少,无法有效拮抗雌激素对乳腺的刺激,导致增生组织不能正常复旧。

绝经后激素波动:女性绝经初期卵巢功能衰退,雌激素波动性升高而孕激素缺乏,易引发乳腺疼痛和结节。

2. 乳腺组织对激素敏感性增高:基因与环境共同作用

遗传易感性:

雌激素受体(ER)基因多态性:ERα基因的PvuⅡ和XbaⅠ位点突变可能增强乳腺组织对雌激素的敏感性,增加增生风险。

乳腺癌易感基因(BRCA):BRCA1/2突变携带者不仅乳腺癌风险升高,乳腺增生患病率也较普通人群高2-3倍。

表观遗传修饰:

环境毒素(如双酚A、塑化剂)可通过干扰DNA甲基化模式,激活乳腺细胞中雌激素相关基因的异常表达。

3. 催乳素(PRL)水平升高:协同雌激素促进增生

生理性升高:妊娠期或哺乳期PRL分泌增加,刺激乳腺腺泡发育,但产后若PRL未及时回落,可能持续刺激乳腺组织。

病理性升高:

垂体微腺瘤:约10%的乳腺增生患者合并高催乳素血症,需通过MRI排查垂体病变。

药物影响:抗抑郁药(如氟西汀)、抗高血压药(如利血平)可能刺激PRL分泌。

4. 胰岛素抵抗与慢性炎症:代谢紊乱的间接影响

胰岛素抵抗:

肥胖(BMI>28)或腹型肥胖(腰围>85cm)女性,胰岛素水平升高可刺激卵巢分泌雄激素,经芳香化酶转化为雌激素,间接导致乳腺增生。

慢性低度炎症:

长期精神压力、睡眠不足或高脂饮食可激活体内炎症通路(如NF-κB),释放IL-6、TNF-α等促炎因子,促进乳腺组织纤维化。

二、乳腺增生的高危人群:五大特征需警惕

乳腺增生的发生与个体生理状态、生活方式及环境暴露密切相关,以下人群风险显著升高:

1. 年龄与月经史相关人群

育龄期女性(25-45岁):此阶段卵巢功能旺盛,雌激素分泌高峰与乳腺增生发病率正相关(30-35岁达峰值)。

初潮早(<12岁)或绝经晚(>55岁):雌激素暴露时间延长,乳腺组织受刺激的累积效应增强。

未婚、未育或晚育(>35岁):首次足月妊娠年龄越大,乳腺组织完成终末分化(获得对激素的抵抗力)的时间越晚,增生风险增加。

未哺乳或哺乳时间短(<6个月):哺乳可通过促进乳腺导管排空和激素平衡,降低增生风险;未哺乳者此保护作用缺失。

2. 内分泌紊乱相关疾病患者

多囊卵巢综合征(PCOS):患者雄激素水平升高、排卵障碍,导致雌激素持续刺激乳腺,增生患病率是健康女性的2-3倍。

甲状腺功能异常:

甲亢:甲状腺激素升高可增强雌激素代谢,间接影响乳腺;

甲减:TSH升高可能通过促进PRL分泌,协同雌激素刺激乳腺。

糖尿病前期/糖尿病:胰岛素抵抗和高胰岛素血症通过雄激素-雌激素转化途径,增加乳腺增生风险。

3. 长期精神压力与情绪障碍者

焦虑症/抑郁症患者:长期精神紧张可通过激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴),导致皮质醇水平升高,抑制孕激素分泌,同时增强乳腺组织对雌激素的敏感性。

职业高压人群:如教师、医护人员、金融从业者,乳腺增生发病率较普通职业高40%-60%。

4. 不良生活方式与环境暴露者

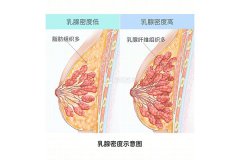

肥胖(BMI>28)或腹型肥胖:脂肪组织是雌激素合成的重要场所,肥胖者体内雌激素水平较正常体重者高30%-50%。

长期熬夜(<6小时/日)或睡眠质量差:褪黑素分泌减少可能削弱其对雌激素的抑制作用,同时扰乱生物钟导致激素波动。

长期接触环境内分泌干扰物:

双酚A(BPA):常见于塑料制品、罐头内涂层,可模拟雌激素作用;

邻苯二甲酸酯:存在于化妆品、香水,可能通过皮肤吸收干扰激素信号。

5. 有乳腺癌家族史或乳腺疾病史者

一级亲属(母、姐、女)患乳腺癌:家族中乳腺癌患者越多,乳腺增生风险越高(风险比健康人群高1.8-2.5倍)。

既往乳腺不典型增生病史:非典型导管增生(ADH)或小叶原位癌(LCIS)患者,10年内进展为浸润性癌的风险达10%-15%,需密切随访。

三、高危人群的预防策略:三级干预降低风险

针对高危人群,需通过一级预防(生活方式调整)、二级预防(定期筛查)和三级预防(药物干预)构建综合防控体系:

1. 一级预防:生活方式优化

饮食控制:

减少红肉(如牛肉、猪肉)和加工肉制品摄入,增加深海鱼(富含ω-3脂肪酸)、豆制品(含植物雌激素调节作用)和十字花科蔬菜(如西兰花、卷心菜)。

限制酒精(每日<15g)和咖啡因(咖啡<2杯/日)摄入。

运动干预:每周至少150分钟中等强度运动(如快走、游泳),结合力量训练(如哑铃)降低体脂率。

情绪管理:通过正念冥想、瑜伽或认知行为疗法(CBT)缓解压力,维持血清皮质醇水平稳定。

2. 二级预防:定期筛查与监测

20-39岁:每月自我检查+每1-3年临床乳腺检查;

40岁以上:每年1次乳腺超声+钼靶(X线)联合筛查;

高危人群:缩短筛查间隔至6-12个月,必要时进行乳腺磁共振成像(MRI)。

3. 三级预防:药物干预(需医生评估)

选择性雌激素受体调节剂(SERMs):如他莫昔芬,适用于疼痛严重或影像学提示可疑病变者,可阻断雌激素对乳腺的刺激。

中成药调理:如乳癖消、逍遥丸,通过疏肝理气、活血化瘀缓解症状,但需避免长期使用含激素成分的保健品。

激素替代疗法(HRT)谨慎使用:绝经后女性若需HRT缓解更年期症状,应选择最低有效剂量并联合孕激素,定期监测乳腺变化。

结语

乳腺增生的发病是遗传、内分泌与环境因素交互作用的结果,高危人群需通过科学认知风险、主动调整生活方式和定期筛查,实现“早预防、早发现、早干预”。女性应摒弃“增生=癌症前兆”的误解,将其视为身体发出的“健康信号”,通过系统管理降低疾病进展风险,守护乳腺健康。记住:控制激素波动、减少环境暴露、保持情绪稳定是预防乳腺增生的三大核心原则!

相关资讯Health information

-

- 根据不同乳腺增生的几种治疗方法

女人的乳房是很重要的,不但可以展示女性曼妙的身材,而且是哺育下一代的工具,因此乳房的健康是非常重要的,...

- 根据不同乳腺增生的几种治疗方法

-

- 乳腺增生术后伤口如何正确护理

乳腺增生手术虽能有效处理病变组织,但术后伤口护理至关重要,关乎伤口愈合速度与质量,还影响着患者整体恢复...

- 乳腺增生术后伤口如何正确护理

-

- 女性如何判断自己是否患有乳腺增生

乳腺增生是女性乳腺常见的一种良性疾病,其典型症状包括乳房疼痛、肿块或结节等。对于女性而言,了解如何判断...

- 女性如何判断自己是否患有乳腺增生

-

- 乳腺增生怎么治疗效果好

乳腺增生是女性常见的乳腺疾病之一,主要表现为乳房疼痛、乳房肿块等症状。虽然乳腺增生多数情况下属于良性病...

- 乳腺增生怎么治疗效果好

-

- 乳腺增生患者的日常保健内容有哪些

乳腺增生,作为乳腺组织的一种良性病变,虽然多数情况下并不会引发严重的健康问题,但其带来的乳房疼痛、肿块...

- 乳腺增生患者的日常保健内容有哪些